© WFB/ Carina Tank

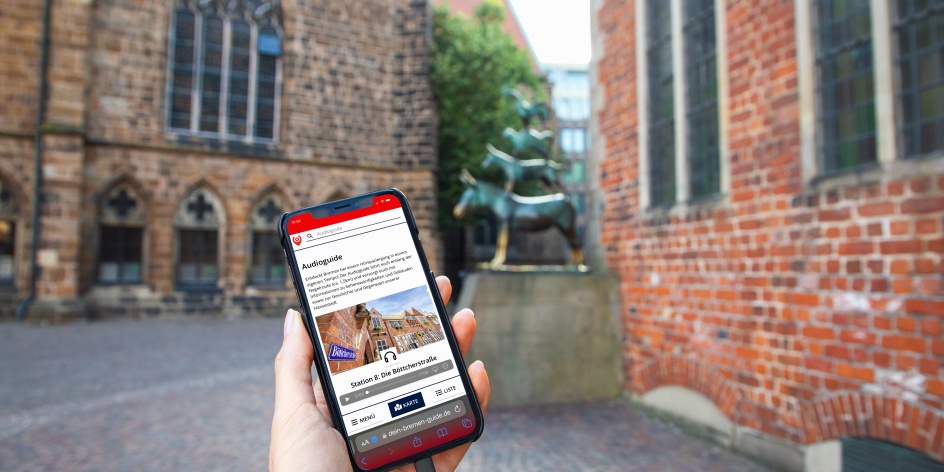

Begib dich auf einen spannenden Hörspaziergang durch die historische Altstadt und entdecke Bremens berühmte Sehenswürdigkeiten, verborgene Geschichten und Unternehmungstipps – ganz in deinem eigenen Tempo. Die Tour dauert etwa 1,5 bis 2 Stunden, ist ca. 1,5km lang und perfekt für alle, die Bremen auf eigene Faust erkunden wollen!

© privat / JUA

Station 1: Standort

Du kannst die erste Station hören, wo du willst. Am Besten startest du aber in der Nähe des Marktplatzes.

Audio Länge: 02:39 min

Station 1: Willkommen in Bremen

Moin. Willkommen in Bremen, der über 1.200 Jahre alten Hansestadt an der Weser. Bremen steckt voller Geschichte und Geschichten, spannender Wissenswelten und vielfältiger Kulturangebote.

Wir freuen uns, dich in unserer traditionsreichen und weltoffenen Stadt zu begrüßen.

Bei unserem Hörspaziergang durch die historische Bremer Altstadt läufst du entlang der Nagelroute. Diese erkennst du an den silbernen und bronzefarbenen Metallstiften im Straßenpflaster. Unterwegs lernst du einige Sehenswürdigkeiten Bremens kennen und erhältst Tipps für weitere Attraktionen und Unternehmungen.

Wir beginnen unseren Stadtrundgang zunächst mit einigen Details über Bremen:

Die beiden Schwesterstädte Bremen und das 60 Kilometer nördlich gelegene Bremerhaven bilden gemeinsam das kleinste deutsche Bundesland, das ebenfalls den Namen Bremen trägt. Tradition und Weltoffenheit prägen Bremen. Nicht nur rund um den Marktplatz hält die Handelsstadt ihre historischen Schätze bereit. Doch Bremen ist auch eine moderne Großstadt mit unverwechselbarem Charme. Wissenswelten wie das Universum Bremen oder die botanika präsentieren Wissenschaft zum Anfassen. Auch das vielfältige Kulturleben der traditionell eigensinnigen Hansestadt hält etwas für jeden Geschmack bereit: Das Theater Bremen, die shakespeare company, das Metropoltheater oder die vielen Museen – wie beispielsweise das Überseemuseum, die Kunsthalle oder die Weserburg, eines der ersten deutschen Sammlermuseen für moderne Kunst. Außerdem wurde Bremen 2023 von der UNESCO zur "City of Literature" ernannt.

Bremens wichtigste Wirtschaftszweige sind die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrttechnik, die Logistik, die Elektrotechnik und der Maschinenbau sowie die Nahrungs- und Genussmittelindustrie. In diese könnt ihr Einblicke erlangen zum Beispiel während einer Werksbesichtigung bei Mercedes oder einer Führung bei Airbus, Beck’s oder der Union Brauerei.

Stand 2024 ist Bremen die elftgrößte Stadt Deutschlands und hat etwa 570.000 Einwohner*innen. Sie erstreckt sich etwa 38 Kilometer entlang beider Seiten der Weser und erreicht an der breitesten Stelle 16 Kilometer. Damit hat Bremen von allen deutschen Großstädten die niedrigste Bevölkerungsdichte.

Unsere Tour startet auf dem Marktplatz. Vor dem Deutschen Haus bzw. Beck’s am Markt. Begib dich dorthin und tauche mit der nächsten Station in Bremens Geschichte ein.

© Renner-Chronik/Staatsarchiv Bremen

Station 2: Standort

Du befindest dich auf dem Marktplatz vor Beck’s am Markt bzw. dem Deutschen Haus.

Audio Länge: 03:18 min

Station 2: Die Geschichte Bremens

Du befindest dich auf dem Marktplatz vor Beck’s am Markt bzw. dem Deutschen Haus.

Urkundlich erwähnt wurde Bremen das erste Mal im Jahr 782 n. Chr., aber um die Entstehung der Stadt rankt sich ebenfalls eine Sage. So heißt es, dass heimatlose Fischer auf der Suche nach einer Bleibe eine Glucke mit ihren Küken auf einer Düne an der Weser entdeckten. Sie beschlossen, dass es wo sich Hühner wohlfühlten nicht allzu schlecht sein konnte, und ließen sich schließlich mit ihren Familien dort nieder. Laut Sage waren dies die ersten Siedler*innen Bremens. Wenn du genau hinschaust, kannst du die Henne auch an der Fassade des Rathauses finden.

Die Geschichte Bremens ist eine Geschichte des Strebens nach Selbstständigkeit:

787 wird Bremen unter Karl dem Großen zum Bischofssitz. Etwa zweihundert Jahre später überträgt Kaiser Otto I. das Marktrecht, so dass sich städtischer Handel entwickeln konnte. Aus der Marktsiedlung wird eine Stadt. Um den Handel zu sichern, schließt sich Bremen 1358 der Hanse an – jenem mächtigen Städtebund, der sich von Flandern bis in den Ostseeraum erstreckte. Mit der Verleihung der „Reichsfreiheit“ im Linzer Diplom 1646 wird die Selbstständigkeit schließlich staatsrechtlich abgesichert. Bremen ist von nun an Freie Reichsstadt.

Mit der Auflösung des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation 1806 wird Bremen zum selbstständigen, souveränen Freistaat und nennt sich von nun an Freie Hansestadt Bremen. Doch bereits 1810 wird die Stadt im Zuge von Napoleons Eroberungen vom französischen Kaiserreich übernommen und Bremen wird Hauptstadt des Departements der Wesermündungen. Nur 5 Jahre später wird die Hansestadt durch die Bemühungen Johann Smidts beim Wiener Kongress souveränes Mitglied im Deutschen Bund. Und noch im selben Jahrhundert wird die Stadt durch die Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 zum Bundesstaat. Doch 1934 verliert Bremen unter den Nationalsozialisten seine Stellung als Land und wird zusammen mit Oldenburg einem Reichsstatthalter unterstellt. Bei Luftangriffen im zweiten Weltkrieg werden ca. 62% der Stadt zerstört. Nach der Besetzung durch die Alliierten 1945 wird die Hansestadt 1947 zusammen mit Bremerhaven als eigenständiges Bundesland wiedergegründet.

Vor dir befindet sich das „Deutsche Haus“. Du erkennst es an der Inschrift: „Gedenke der Brüder, die das Schicksal unserer Trennung tragen“. Diese Worte von Wilhelm Kaisen zieren seit 1955 die Fassade des Gebäudes und erinnern an die Teilung Deutschlands. Als „Rathscafé“ unter Verwendung von Fragmenten alter Häuser aus der Altstadt erbaut und im Krieg zerstört wurde das Eckhaus 1951 wiedererrichtet. Die Sandsteinreliefs thematisieren Zerstörung und Wiederaufbau.

Begib dich nun bitte in die Mitte des Marktplatzes, so dass du das Hanseaten Kreuz auf dem Pflaster gut sehen kannst.

© Michael Abid

Station 3: Standort

Du befindest dich in der Mitte des Marktplatzes und blickst auf das Hanseaten Kreuz unten auf dem Pflaster.

Audio Länge: 03:03 min

Station 3: Der Bremer Marktplatz

Du befindest dich in der Mitte des Marktplatzes und blickst auf das Hanseaten Kreuz unten auf dem Pflaster.

Auch „gute Stube“ genannt, ist der Marktplatz das Herz der Stadt. Laut Sage wurde Bremen hier gegründet. Um den Marktplatz herum finden sich zahlreiche Fragmente der Geschichte Bremens.

Von einem frühmittelalterlichen Handelsplatz entwickelte sich der Marktplatz zu dem städtebaulichen Kunstwerk, das er heute darstellt. Schon immer war er ein Ort des Volkes. Hier wurde sich zur Empörung, zum Handel oder zur Verteidigung versammelt. Bis ins 18. Jahrhundert spielte sich auf dem Marktplatz ein großer Teil des öffentlichen Lebens ab: Der Stadtvogt, eine Art Aufseher und Verwalter, hielt hier unter den Arkaden sein Gericht ab, Beschlüsse und Gesetze des Ratsgerichts, und sogar Todesurteile wurden vom Balkon des Rathauses verlesen. Auch große Siege wurden auf dem Marktplatz gefeiert, wie nach dem 30-jährigen Krieg, nach dem Sieg über Napoleon oder der Wiedergewinnung der eigenen Freiheit im Jahre 1814. Auch heute noch zelebrieren Fans gewonnene Titel ihres Fußball-Vereins Werder Bremen ausgelassen auf dem Marktplatz.

Siehst du das eingearbeitete Muster in der Mitte der Bepflasterung des Marktplatzes? Im Zentrum eines zehnspeichrigen Rades befindet sich das Hanseatenkreuz. Dieses wurde als Erinnerung für die Teilnahme an den Befreiungskriegen gegen Napoleon von der Hanse gestiftet. Falls du das Kreuz nicht entdecken kannst, wird es wahrscheinlich gerade durch den Aufbau einer Veranstaltung verdeckt.

Bekannt als einer der schönsten Plätze Europas, ist der Marktplatz ein Magnet und Treffpunkt für viele Menschen. Bei gutem Wetter kannst du hier gemütlich mit einem leckeren Stück Kuchen im Außenbereich der angrenzenden Cafés das rege Treiben beobachten. Vielleicht wird aber auch gerade fröhlich gefeiert und unbeschwert gelacht, wie zum Beispiel auf dem Festival der Straßenkünste La Strada, dem Weihnachtsmarkt, dem kleinen Freimarkt oder auf dem Musikfest, bei dem der Marktplatz in festlichem Glanz erstrahlt.

Schau dir nun einmal die Gebäude neben Beck’s am Markt an. Achte besonders auf das Eck-Gebäude links und die Apotheke daneben. Nachdem sie im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden, hat man die Häuser umgebaut und neu errichtet. Hinter der Rokokofassade des äußeren Hauses verbirgt sich ein modernes Gebäude, das 1958 mit den Mauern eines Bürgerhauses vom Weserufer verkleidet wurde. Auch die Fassade der Rathsapotheke hat eine interessante Geschichte. Denn ihr aufwändiger Neorenaissanceschmuck ist das Ergebnis eines Wettbewerbs zur Verschönerung des Stadtbildes im 19. Jahrhundert.

Richte deinen Blick nun wieder zur rechten Seite, in Richtung Nordosten – hinter den Straßenbahnschienen steht das größte Schmuckstück des Marktplatzes: das prächtige, über 600 Jahre alte Rathaus! Bei der nächsten Station erfährst du mehr über diese prunkvolle Sehenswürdigkeit.

© WFB/Tank

Station 4: Standort

Du befindest dich in der Mitte des Marktplatzes und blickst auf das Rathaus.

Audio Länge: 03:42 min

Station 4: Das Bremer Rathaus

Du befindest dich in der Mitte des Marktplatzes und blickst auf das Rathaus.

Als eines der schönsten Rathäuser Deutschlands gehört das Ensemble aus Altem und Neuem Rathaus seit 2004, zusammen mit der gegenüberliegenden Roland-Statue, zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Es ist ein außergewöhnliches spätmittelalterliches Rathaus und steht für städtische Freiheit der Stadtrepublik. Die UNESCO bescheinigte in ihrer Begründung: „Das Rathaus und der Roland zu Bremen sind ein einzigartiges Zeugnis für bürgerliche Autonomie und Souveränität, wie diese sich im Heiligen Römischen Reich entwickelten“. Auch die herausragende Fassade wird in der Begründung ausdrücklich hervorgehoben.

Zwischen 1405 und 1410 als Markt- und Ratshalle im gotischen Stil erbaut, ist das Rathaus der bedeutendste Bau Bremens. Sein heutiges Erscheinungsbild besitzt das gotische Gebäude jedoch erst seit 1612. In diesem Jahr versah der Bremer Baumeister Lüder von Bentheim das Rathaus mit einer schmuckvollen Fassade, im Stil der Weser-Renaissance nach niederländischem Vorbild.

Hervorzuheben sind besonders die acht Monumentalskulpturen an der Marktfassade. Wirf einmal einen Blick auf die überlebensgroßen Figuren. Links erkennst du den Kaiser und daneben die sieben Kurfürsten. Sie verdeutlichen den Anspruch Bremens auf Reichsfreiheit und damit die Unabhängigkeit der Stadt gegenüber der Kirche.

Und was verbirgt sich im Inneren des Rathauses? Die zwei Geschosse des alten Rathauses bestehen aus je einem großen Saal, der "Unteren" und der "Oberen" Halle. In der Oberen Halle des Rathauses kam einst der Rat der Stadt zusammen, fasste Beschlüsse, machte Politik und sprach Recht über die Bürger*innen. Die Obere Halle mit der prunkvollen so genannten Güldenkammer dient heute Repräsentationszwecken. Sie ist reich ausgestattet mit Wandbildern, Schmuckportalen und Holzschnitzereien. Deshalb gilt sie als Bremens schönster Festsaal. Der Worpsweder Maler Heinrich Vogeler gestaltete die Güldenkammer 1905 im Jugendstil mit diversen Naturmotiven.

Die Untere Halle ist als einer der schönsten deutschen Profanbauten der Gotik fast unverändert erhalten geblieben: Die dreischiffige Halle hat nach Osten und Westen je ein verziertes, gotisches Portal und wird von achteckigen Eichenholzstützen getragen. Sie diente früher Marktzwecken oder Theateraufführungen; heute finden hier wechselnde Ausstellungen statt.

Wenn du später Richtung Dom gehst, kannst du das Neue Rathaus im Rücken des alten Gebäudes bewundern. Der Architekt Gabriel von Seidl hat das Neue Rathaus als Erweiterungsbau zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Neurenaissance-Stil harmonisch an das alte Gebäude angefügt. Im Neuen Rathaus gibt es zum Beispiel das Gobelinzimmer zu bewundern, das nach einem großen französischen Wandteppich aus dem 17. Jahrhundert benannt wurde und ursprünglich als Bürgermeisterzimmer vorgesehen war. Heute wird das Zimmer als kleiner Empfangs- und Beratungsraum sowie für standesamtliche Trauungen genutzt.

Das Rathaus ist ebenfalls Dienstsitz des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin Bremens. Wer dieses Amt innehat ist auch immer Ministerpräsident bzw. Ministerpräsidentin des Landes. Im Senatssaal des Rathauses tagt wöchentlich die Bremer Landesregierung.

Wenn du gern mehr über das Rathaus erfahren möchtest, kannst du auch an einer Rathausführung teilnehmen.

Gehe nun zur Rolandstatue und starte die Audiodatei der nächsten Station.

© WFB / Carina Tank

Station 5: Standort

Du befindest dich auf dem Marktplatz und schaust auf die Statue des Roland.

Audio Länge: 05:42 min

Station 5: Der Bremer Roland

Du befindest dich auf dem Marktplatz und schaust auf die Statue des Roland.

Recht und städtische Unabhängigkeit: Nichts verkörpert das Streben Bremens danach mehr als der Roland. Das Wahrzeichen gilt als eine der ältesten Statuen Deutschlands, die sich noch auf ihrem Platz befinden. In Europa gab es insgesamt 55 Rolandstatuen, von denen 20 erhalten sind. Der Bremer Roland ist zwar nicht die einzige, jedoch die älteste, repräsentativste, berühmteste und mit 5,5 Metern auch die größte der deutschen Statuen. Mit Sockel und Baldachin misst er sogar 10,21 Meter. Auch er gehört zum UNESCO-Kulturerbe.

Doch wer war Roland eigentlich? Zu seiner historischen Person ist nur wenig bekannt. Um ihn rankt sich jedoch die Rolandsage, die ihren literarischen Ursprung in der altfranzösischen Dichtung "La Chanson de Roland" von 1100 hat. Zentral für die Bedeutung der Bremer Statue ist Rolands Verbindung zu Karl dem Großen und damit die Betonung der Weltlichkeit im Gegensatz zur Religion.

Nachdem Söldner des Erzbischofs die erste Rolandstatue, die noch aus Holz bestand, 1366 niederbrannten, ließ der Rat in Bremen den Roland 1404 aus Kalkstein erbauen. So setzte er ein Zeichen für das Recht der bremischen Patrizier auf die Stadtherrschaft.

Schau dir nun den Roland einmal genauer an: Der junge Ritter ist ganz nach der Mode um 1400 gekleidet, mit einem engen Lederwams über dem Kettenhemd, einem schweren Gliedergürtel, gepanzerten Knien, geschienten Beinen und langem, welligen Haar. Er trägt einen Wappenschild mit dem doppelköpfigen kaiserlichen Reichsadler. Hier prangt, ins Hochdeutsche übersetzt, die Inschrift: „Freiheit verkündige ich Euch, die Karl und mancher andere Fürst fürwahr dieser Stadt gegeben hat. Dafür dankt Gott, dies ist mein Rat.“ Das blanke Schwert in der Hand des Roland gilt als Symbol des Rechts. Sein langes Haar ist das Zeichen eines freien Mannes, vor allem aber des Ritters und damit dem Ideal jener Zeit.

Stolz lächelt der Roland in Richtung des Doms, des Amtssitzes des Erzbischofs, der damals weltlichen Herrschaftsanspruch auf Bremen erhob. Mit seinem herausfordernden Blick sollte angeblich dem Erzbischof signalisiert werden: Die Bremer*innen ließen sich von ihm nun nichts mehr sagen. Denn laut der Inschrift auf seinem Schild hatte ihnen bereits Kaiser Karl der Große Freiheit zugesichert. Diese Deutung klingt plausibel, entspricht allerdings nicht unbedingt den historischen Tatsachen.

Eine weitere Theorie ist, dass der Roland in Richtung Hamburg schaut, um die aus der Hansestadt kommenden Händler*innen mit Reichsfreiheit und Marktrecht zu begrüßen.

Übrigens hatte der Roland auch einen praktischen Nutzen: Der Abstand zwischen den spitzen Knien der Statue beträgt etwa 55 Zentimeter. Dies entspricht dem historischen Längenmaß der Bremer Elle. Der Knieabstand soll in früheren Zeiten zum Messen von Stoff gedient haben.

Hast du den kleinen Mann zwischen den Füßen des Roland schon entdeckt? Auch um ihn rankt sich eine Sage: Die Gräfin Emma von Lesum, die für ihre Frömmigkeit und Wohltätigkeit bekannt war, wollte den Bremer*innen eine Viehweide schenken. Als Maß wählte sie die Fläche, die ein Mann in einer Stunde umrunden konnte. Herzog Benno, ihr Schwager und Erbe, wählte in der Hoffnung nur wenig Land zu verlieren für den Ausmessungsmarsch einen Mann ohne Beine aus. Wider Erwarten umkroch dieser Bettler, den du zu Füßen des Rolands siehst, ein großes Gebiet - die Bürgerweide. Der Nordteil dieser Wiese wurde ab 1866 zum Bürgerpark hergerichtet, der heute als grüne Oase zur Erholung dient. Da die Anlage eine der wenigen fast vollständig erhaltenen gartenkünstlerischen Schöpfungen des 19. Jahrhunderts ist, gilt er als einer der bedeutendsten Landschaftsparks in Deutschland.

Um zu verhindern, dass der Roland beschädigt wird, wurde er eingezäunt. Eingemauert überstand er sogar die Bomben des Zweiten Weltkrieges. Man munkelt, dass die Bremer*innen im Notfall auch einen Ersatz im Keller des Rathauses lagern. Nur der Bürgermeister kennt angeblich das Versteck des „Notfallrolands“. Ob das stimmt, musst du selbst entscheiden …

Ein gravierender Eingriff im Laufe der Geschichte des Bremer Wahrzeichens war der Austausch des Kopfes im Jahr 1983. Grund war die Luftverschmutzung, die dem Standbild erheblich geschadet hatte. Den Originalkopf kannst du im Focke-Museum bestaunen.

Seit jeher ist der Roland Schutzpatron und Wahrzeichen Bremens. Laut Legende wird die Stadt nicht untergehen solange der Roland steht.

Wenn du dich nun einmal umdrehst, wird sich dein Blick direkt auf ein auffällig modernes Gebäude richten – das Haus der Bremischen Bürgerschaft. Bevor du in der nächsten Station mehr über das Parlament erfährst, begib dich noch kurz zum Bremer Loch, einem Gullydeckel im Pflaster des Marktplatzes. Es befindet sich links neben dem Haus der Bürgerschaft. Wenn du in den Schlitz eine Münze fallen lässt, ertönen die Laute der Bremer Stadtmusikanten! Das Geld wird für die Wilhelm Kaisen Bürgerhilfe verwendet. Ein Stück hinter dem Bremer Loch in Richtung Dom kannst du außerdem ein Bronze-Modell der Bremer Altstadt anschauen und ertasten. Orte und Gebäude sind hier unter anderem in Brailleschrift gekennzeichnet.

Such dir für die nächste Station ein Platz auf dem Marktplatz mit Blick auf das Haus der Bürgerschaft.

© WFB / Carina Tank

Station 6: Standort

Du befindest dich auf dem Marktplatz und blickst auf die Frontseite der Bürgerschaft.

Audio Länge: 02:21 min

Station 6: Die Bremische Bürgerschaft

Du befindest dich auf dem Marktplatz und blickst auf die Frontseite der Bürgerschaft.

Das Haus der Bürgerschaft: In dem Parlamentsgebäude vor dir tagen der Landtag des Bundeslandes Bremen – die so genannte Bürgerschaft – und das Bremer Stadtparlament. Bei den Bürgerschaftssitzungen kommen Abgeordnete aus Bremen und Bremerhaven zusammen. Das Haus der Bürgerschaft ist gleichzeitig der Amtssitz der ersten Person des Landes – des Bürgerschaftspräsidenten oder der Bürgerschaftspräsidentin. Hier wird debattiert, um Mehrheiten gerungen, Anträge werden gestellt und Gesetze erlassen. Du interessierst dich für Politik oder moderne Architektur? Dann kommst du hier auf deine Kosten. Bei öffentlichen Sitzungen und kostenlosen Führungen kannst du hinter die Kulissen der Bürgerschaft schauen.

Aber auch von außen hat das denkmalgeschützte Gebäude etwas zu bieten: Moderne Architektur inmitten historischer Bauwerke. 1966 von dem international bekannten Architekten Wassili Luckhardt vollendet, war es zu seiner Bauzeit äußerst umstritten. In der großflächigen Verwendung von Glas, Aluminium und dunklen Klinkern ganz im Stil der 1960er Jahre gehalten, bildet dieses gläserne Parlament ein respektvolles Gegenstück zum Rathaus. Der Berliner Bildhauer Bernhard Heiliger lieferte die Fensterreliefs aus Aluminiumguss. Zudem gestaltete er den Schmuck der verglasten Außenseiten mit Bronze.

Bevor das Haus der Bürgerschaft hier erbaut wurde, nahm die Börse diesen Platz ein, die im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt und später abgerissen wurde. Hinter dem Haus der Bürgerschaft befindet sich noch das halbrunde Treppenhaus dieses Repräsentationsbaus.

Zur Bürgerschaft gehört außerdem der Skulpturengarten. Hier kannst du während der Öffnungszeiten sechs Werke von Gerhard Marcks betrachten. Den Eingang findest du an der Marktseite rechts neben der Bürgerschaft.

Bevor wir den Rundgang fortsetzen, erfährst du noch etwas über ein letztes bedeutendes, historisches Gebäude auf dem Marktplatz. Du findest es auf der gegenüberliegenden Seite des Rathauses, rechts neben dem Eingang zur Böttcherstraße. Such dir einen Platz vor diesem Gebäude auf dem Marktplatz, bevor du die nächste Station startest.

© WFB Bremen Carina Tank

Station 7: Standort

Du befindest dich auf dem Marktplatz vor dem Schütting.

Audio Länge: 02:39 min

Station 7: Der Schütting

Du befindest dich auf dem Marktplatz vor dem Schütting.

Du blickst nun direkt auf das Gebäude, das heute Sitz der Handelskammer ist und Schütting genannt wird. Aber was bedeutet Schütting eigentlich? Dazu gibt es mehrere Theorien. Eine sieht den Ursprung des Wortes im norwegischen "Skotting", was für Versammlungshäuser steht. Johann Heinrich Dreyer, einst Bürgermeister von Lübeck, leitete es von dem Verb "schütten" ab, da die finanziellen Mittel der Kaufleute "zusammengeschüttet" werden. Die letzte Variante leitet das Wort von "Schossen" ab, was das Aufbringen von Steuern bezeichnete.

Egal was nun der Name des Schütting bedeutet, errichtet wurde das Gebäude zwischen 1537 und 1538 als Gildehaus für die Bremer Kaufmannschaft durch den Antwerpener Baumeister Johann den Buschener. Im Stil der Renaissancebauten Flanderns ist er ein prachtvolles Gegenstück zum Rathaus und betont Stellung und Wohlstand der Kaufleute in Bremen.

Der spätgotische Westgiebel ist in ursprünglicher Form erhalten. Der Ostgiebel dagegen ist ein sehr schönes Beispiel für die Frührenaissance in Bremen. Die Marktfront, auf die du schaust, wurde 1594 mit Elementen der Weserrenaissance neugestaltet. In der Folgezeit gab es immer wieder Veränderungen, wie beispielsweise das prunkvolle neubarocke Portal mit Freitreppe, das man erst im 19. Jahrhundert einfügte. Im zweiten Weltkrieg ist der Schütting bis auf die Außenmauern abgebrannt, wurde innerhalb der alten Außenmauern wiederaufgebaut und 1951 wiedereröffnet.

Über dem Portal kannst du den bekannten Spruch des Bremer Bürgermeisters, Schriftstellers und Journalisten Otto Gildemeister lesen: "Buten un binnen/ Wagen un winnen". Die wörtliche Übersetzung lautet: „draußen und drinnen – wagen und gewinnen“. Dies beschreibt Wagnis, Risiko und Gewinn des bremischen Handels im Inland "binnen" und Übersee "buten". Über den unteren Fenstern siehst du die Wappen der Hansestädte Hamburg und Lübeck und der hansischen Kontore zu Bergen, Brügge, London und Nowgorod.

Wissenswert und besonders interessant für Kaffeefans ist außerdem, dass im Schütting 1673 das erste Kaffeehaus im deutschsprachigen Raum öffnete.

Folge nun der Nagelroute, die an der linken Seite des Schütting entlangführt, und geh bis zum Eingang der Böttcherstraße mit Blick auf das goldene Relief.

© WFB / Carina Tank

Station 8: Standort

Du befindest dich vor dem goldenen Relief am Eingang der Böttcherstraße.

Audio Länge: 07:08 min

Station 8: Die Böttcherstraße

Du befindest dich vor dem goldenen Relief am Eingang der Böttcherstraße.

Die 108 Meter lange „heimliche Hauptstraße“ Bremens war einst die Gasse der Bottichmacher, die Fässer herstellten. Im Mittelalter bildete sie eine wichtige Verbindung zwischen Marktplatz und Weser. Als der Hafen und alle Zuliefererbetriebe Mitte des 19. Jahrhunderts verlegt wurden, begann der Verfall der Böttcherstraße.

Der Kaffeefabrikant Ludwig Roselius ließ die Gasse von 1922 bis 1931 neu bauen und zu einem Gesamtkunstwerk umgestalten. Durch die Neuerrichtung wollte er eine kulturelle Wiedergeburt Deutschlands nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg zeigen. Zentral war dabei die Verbindung zwischen Tradition und Moderne.

Siehst du das vergoldete Relief über dem Eingang der Böttcherstraße? Das Kunstwerk „Der Lichtbringer“ des Worpsweder Bildhauers Bernhard Hoetger wurde erst 1936 angebracht. Da die Straße und ihre Architektur, besonders aber das heute nicht mehr sichtbare abstrakte Backsteinrelief über dem Eingang in die Kritik der Nationalsozialisten geraten war, versuchte man sich mit dem Werk anzubiedern. Was auf den ersten Blick als Kampf zwischen dem Erzengel Michael und dem Höllendrachen interpretiert werden könnte, weist ebenfalls Parallelen zur Nibelungensage auf und wurde zu NS-Zeiten als Führer-Metapher gedeutet. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk findest du im LauschOrt zum Relief. Scanne dafür einfach den QR- Code an der Tafel unter dem Straßenschild der Schüttingstraße oder rufe die Website der LauschOrte auf.

Bevor du weitergehst, schau am Gebäude vor dir auf der rechten Seite hinauf! Hoch oben auf dem Giebel kannst du die Sandsteinstatuen der sieben Faulen erkennen. Diese sind Figuren einer bekannten Legende des Bremer Schriftstellers Friedrich Wagenfeld. Danach gab es einmal sieben Brüder in Bremen, die waren so faul, dass sie kein Wasser aus der Weser holen wollten. Daher bauten Sie einen Brunnen und legten Leitungen. Sie hatten auch keine Lust, die Karren aus dem Dreck zu ziehen oder in den Wald zum Holzsammeln zu gehen, also pflasterten sie Straßen und pflanzten Bäume. Ob das Faulheit oder Innovation ist, musst du selbst entscheiden.

Lauf nun die Straße entlang bis du auf der linken Seite das Paula Modersohn-Becker Museum entdeckst.

Es ist eines der ersten Museen weltweit, die dem Werk einer Künstlerin gewidmet wurden. Gemälde aus allen Schaffensphasen der wohl bekanntesten deutschen Malerin belegen ihren herausragenden Stellenwert als Pionierin der modernen Malerei um 1900.

Geh nun bitte ein paar Schritte weiter die Böttcherstraße entlang in den links angrenzenden Hof.

Du befindest dich nun im Handwerkerhof. Diesen schmücken zwei weitere Kunstwerke Hoetgers: eine Büste von Ludwig Roselius, Bremer Kaffeekaufmann und Erfinder des ersten koffeinfreien Kaffees, „Kaffee HAG“ sowie ein Brunnen der „Sieben Faulen“, die auch hier thematisiert werden. Auf dem Brunnen kannst du auch die Bremer Stadtmusikanten entdecken. Ungewöhnlicherweise findet man die Tiere hier nicht in gestapelter Formation, sondern auf ihrem Weg nach Bremen hintereinander gehend. Eventuell sind nicht alle Tiere vor Ort. Sie werden leider oft als Souvenir missverstanden.

Geh nun wieder aus dem Hof heraus und folge jetzt weiter der Nagelroute bis zur Bremen- bzw. Tourist-Information.

Hörst du vielleicht gerade ein Glockenspiel? Dann hast du Glück: Seit 1934 erklingt auf dem Platz zwischen den Giebeln aus 30 Meissener Porzellanglocken mehrmals täglich eine Melodie. Die genauen Zeiten kannst du der Infotafel am Haus des Glockenspiels entnehmen. Gleichzeitig siehst du am benachbarten Turm zehn geschnitzte und farbig bemalte Holztafeln Hoetgers, die Geschichten von Atlantiküberquerungen zeigen. Im Fokus stehen Persönlichkeiten wie Leif Eriksson, Christoph Kolumbus, Graf Zeppelin oder die Besatzung der „Bremen“, die als erstes Flugzeug den Atlantik in Ost-West-Richtung nonstop überquerte. Die Original-Maschine des Typs Junkers W33 kannst du übrigens im Bremer Flughafen bestaunen.

Im Haus des Glockenspiels findest du im Erdgeschoss die Tourist- bzw. Bremen-Information. Gerne sind dir die Mitarbeiter*innen bei Fragen rund um deinen Bremen-Aufenthalt behilflich. Bitte setze nun deinen Rundgang fort, und laufe die Böttcherstraße weiter entlang bis zu den Aquarien auf der rechten Seite.

Im Rahmen der Umgestaltung der Straße erhielt jedes der sieben Häuser einen eigenen Namen. Hauptarchitekten waren Alfred Runge, Eduard Scotland und Bernhard Hoetger. Letzterer gestaltete die traditionelle Backsteinarchitektur der Passage mit Jugendstil- und Art Déco-Elementen. Er entwarf das Paula-Modersohn-Becker-Haus und das Haus Atlantis, in dem sich heute das RadissonBlu-Hotel und der beeindruckende blau-weiße Himmelssaal befinden. Gegenüber befindet sich das Robinson-Crusoe-Haus, dessen Name auf Daniel Dafoes Romanhelden zurückgeht. Denn dieser ist in der Geschichte der Sohn eines Bremer Kaufmanns - ein Beweis für die Verbundenheit des englischen Schriftstellers mit der Stadt Bremen.

Im zweiten Weltkrieg stark zerstört, wurden die Fassaden der Böttcherstraße bereits bis 1954 mit Mitteln des Kaffee-HAG-Konzerns größtenteils wieder aufgebaut. Da sich ab den 70er Jahren erneut Schäden an der Bausubstanz bemerkbar machten, erwarb die Sparkasse Bremen 1988 die Böttcherstraße und stellte, soweit möglich, im Zuge einer Sanierung bis 1999 den originalgetreuen Vorkriegszustand wieder her. Seit 2003 befindet sich die Böttcherstraße nun im Besitz der Stiftung Bremer Sparer-Dank, die bis heute den ursprünglichen Grundgedanken, die Verbindung von Kunst und Handwerk, erhält und fördert.

Dieser Tage ist die Böttcherstraße mit ihrer ungewöhnlichen Architektur ein Kunsthandwerksparadies mit kleinen Läden, Gastronomie, Museen und Werkstätten. Die Kunstsammlungen Böttcherstraße umfassen das Museum im Roselius-Haus sowie das Paula Modersohn-Becker Museum und bilden den architektonischen und kulturellen Höhepunkt der Passage.

Folge bitte der Markierung durch die Unterführung bis zur Promenade an der Weser. Bitte achte hier auf den Fahrradverkehr. Dort siehst du einen Schiffsanleger, den so genannten Martinianleger. Gehe rechts zu den Bänken.

© WFB/Ingrid Krause

Station 9: Standort

Du befindest dich an der Weserpromenade Schlachte beim Martinianleger.

Audio Länge: 01:55 min

Station 9: Der Martinianleger und die Martinikirche

Du befindest dich an der Weserpromenade Schlachte beim Martinianleger.

Der Martinianleger unterhalb der Martinikirche ist die Anlegestelle der Passagier- und Ausflugsschiffe an der Weserpromenade Schlachte. Von hier aus kannst du zum Beispiel bei einer Weser- und Hafenrundfahrt auf historischen oder modernen Schiffen Bremens maritime Seite kennenlernen. Du kannst von hier aus sogar bis nach Vegesack fahren oder weiter flussabwärts nach Bremerhaven. Bis zu Bremens Schwesterstadt sind es lediglich 60 Kilometer.

Dreh dich nun einmal um. Gegenüber der Weser erhebt sich die historische evangelische St.-Martini-Kirche, die dem Anleger seinen Namen gab. Sie ist die kleinste, jüngste und auch malerischste der insgesamt vier altbremischen Pfarrkirchen und wurde um 1229 zunächst als dreischiffige Basilika erbaut. Im 14. Jahrhundert erweiterte man sie zur Hallenkirche.

Etwa zwei Jahrhunderte später baute man ein Pfarrhaus an – das Neanderhaus. Dieses wurde nach Joachim Neander benannt, der in dem Haus lebte und das weltberühmte Kirchenlied „Lobe den Herren“ schrieb. Neander wurde übrigens auch durch das nach ihm benannte Neandertal der Namensgeber des dort später gefundenen Urmenschen.

Im zweiten Weltkrieg wurde der spätgotische Backsteinbau schwer zerstört, nach dem Krieg jedoch wieder aufgebaut.

Entspanne nun ein wenig an der Weser. Vielleicht nimmst du auch auf einer der Bänke Platz. Genieße das maritime Flair in der traditionsreichen Hafen- und Handelsstadt Bremen! Dabei erzählen wir dir bei der nächsten Station etwas über das Leben am Fluss und über die Weserpromenade Schlachte.

© WFB/Tank

Station 10: Standort

Du befindest dich an der Weserpromenade Schlachte.

Audio Länge: 05:52 min

Station 10: Die Schlachte

Du befindest dich an der Weserpromenade Schlachte.

Hier erstreckt sich Bremens Weserpromenade - Die Schlachte. Aber was bedeutet Schlachte genau und hat der Name etwas mit „Schlachten“ zu tun? Nein, der Begriff leitet sich vom niederdeutschen Wort „slait“ ab, was so viel bedeutet wie „schlagen“ und darauf zurückgeht, dass hier Pfähle eingeschlagen wurden, um das Ufer zu befestigen. Erwähnt wurde die Schlachte das erste Mal 1250. Schon damals war das Weserufer hier mit Pfeilern und Flechtwerk befestigt.

Man geht davon aus, dass die Schlachte etwa ab dem Jahr 1200 den bremischen Haupthafen bildete. Die natürliche Versandung der Weser und der größere Tiefgang der Schiffe führten jedoch dazu, dass bereits im 16. Jahrhundert größere Exemplare die Schlachte nicht mehr ansteuern konnten. Deshalb beschloss der Bremer Rat eine Alternative im Bremer Norden zu bauen. Der Vegesacker Hafen wurde im Jahr 1623 durch den Baumeister Jacob Clausen vollendet und war damit einer der ersten künstlichen Seehäfen auf deutschem Boden. Seine Blütezeit dauerte ungefähr bis 1820, als aufgrund der Versandung größere Schiffe auch nicht mehr bis nach Vegesack gelangen konnten. Das machte die Gründung eines weiteren Hafens erforderlich. Im Jahr 1827 kaufte der damalige Bürgermeister Johann Smidt ein Stück Land in Niedersachsen, um dort einen Hafen an der Wesermündung zu bauen. Hier entwickelte sich ein zukunftsträchtiger Seehafen – die heutige Stadt Bremerhaven. Damit ermöglichte Smidt Bremen einen freien Zugang zur See.

Von der Altstadt zur Schlachte führten früher kleine Straßen – die so genannten Schlachtpforten. Denn die Schlachte lag außerhalb der Stadtmauern und war nur durch die Schlachtpforten zu erreichen. Die Schlachtpforten sind heute noch als Teil von Straßennamen erhalten.

Im Rahmen der Expo 2000 mit dem Motto „Mensch-Natur-Technik“ begannen der Umbau und die Neugestaltung der Schlachte. Die Bremer*innen entdeckten ihre „Stadt am Fluss“ wieder. Heute pulsiert an der Schlachte das Leben der Stadt. Ob Schiffe schauen, Flanieren, Genießen oder Partys feiern: Von den Terrassen und Biergärten einer vielfältigen internationalen Gastronomie aus lässt sich besonders bei schönem Wetter der Blick aufs Wasser und auf die historischen und modernen Schiffe genießen.

Hast du schon die Schiffe an der Schlachte entdeckt? Direkt neben dem Dreimaster „Admiral Nelson“, einem rustikalen Pfannkuchenrestaurant im Piraten Stil, das gleich gegenüber der Martinikirche ankert, liegt die weltweit aus der Beck’s-Werbung bekannte Alexander von Humboldt. Ihre markanten grünen Segel sind seit vielen Jahren Aushängeschild der Bremer Brauerei. Vielleicht erinnerst du dich noch an das rauchig gesungene „Sail away“ von Joe Cocker. Inzwischen hat das Schiff in Bremen seinen endgültigen Heimathafen gefunden und dient als Restaurant- und Hotelschiff.

An der Schlachte ist immer etwas los. In der Sommersaison kannst du auf dem Kajenmarkt nach Schätzen stöbern, Live-Musik genießen und dich an verschiedenen Essensständen verpflegen lassen. In der Adventszeit wartet der Schlachte-Zauber auf dich – ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt.

Laufe nun ein Stück weseraufwärts links neben dem Fluss entlang. Beim Treppenaufgang hinter der Brücke passierst du das "Mahnmal zur Erinnerung an die massenhafte Beraubung europäischer Jüdinnen und Juden durch das NS-Regime und die Beteiligung bremischer Unternehmen, Behörden und Bürgerinnen und Bürger" oder auch "Arisierungs"-Mahnmal. Durch ein Fenster kannst du von hier unten schattenhafte Möbel sehen. Diese erinnern an die Aktion „M“ der Nationalsozialisten, bei der Möbel aus Wohnungen von geflohenen oder deportierten Juden und Jüdinnen beschlagnahmt wurden.

Als nächstes gehst du am Theaterschiff vorbei sowie an den Arkaden. Diese werden aufgrund ihrer historischen Bedeutung seit 2020 saniert. Da bei den Arbeiten mittelalterliche und frühneuzeitliche Uferbefestigungen ans Tageslicht kamen, begannen hier archäologische Ausgrabungen. Gefunden wurden unter anderem mittelalterliche Pilgerzeichen, Waagenteile, Stücke importierter Tongefäße, Silbermünzen, Siegelstempel, Dolche, Angelhaken und eine Reuse. Diese Funde werden unter anderem für die geschichtliche Forschung verwendet. Die Arkaden selbst stehen unter Denkmalschutz und gehen vermutlich auf das 17. Jahrhundert zurück. Ihr heutiges Aussehen erlangten sie 1913 und stellen ein Relikt der innerstädtischen Binnenschiffanlegestelle der Kaiserzeit dar.

Auf der gegenüberliegenden Weserseite kannst du das Gebäude der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger sehen, die hier in Bremen ihren Hauptsitz hat. Die DGzRS wurde 1865 gegründet, wird aus Spendengeldern finanziert und koordiniert von hier aus die Seenotrettung in Nord- und Ostsee.

Gleich daneben befindet sich die sogenannte umgedrehte Kommode. Du erkennst sie an ihrer markanten Form mit den kleinen Türmchen. Der über 100 Jahre alte historische Wasserturm sorgte früher für den nötigen Wasserdruck in Bremen.

Folge weiter der Markierung im Pflaster. Du lässt nun gleich die Weser hinter dir. Durchquere die Unterführung und gehe die Treppe rechts hinauf. Nun läufst du ein kurzes Stück an der Straße entlang. Biege dann links ab in die Straße „Hinter der Holzpforte“. Passiere die Statue des berühmten Bremers Heini Holtenbeen und gehe in die Gasse zwischen Komödie Bremen und Teestübchen, bis du auf einem schmalen Platz ankommst.

© WFB - Tank

Station 11: Standort

Du befindest dich auf dem Platz Wüstestätte.

Audio Länge: 04:56 min

Station 11: Der Schnoor

Du befindest dich auf dem Platz Wüstestätte.

Du bist nun in Bremens ältestem erhalten gebliebenen Stadtviertel angekommen, dem Schnoor. Dieses Quartier wurde 1959 als erstes größeres Ensemble in Deutschland zum schützenswerten Baudenkmal ernannt.

Der Platz, auf dem du dich gerade befindest, heißt „Wüstestätte“ und erinnert an eine nach einem Brand im 17. Jahrhundert brach liegende Fläche.

Zu deiner Linken erwartet dich das Bremer Geschichtenhaus. Dort kannst du mit allen Sinnen in die Geschichte unserer Hansestadt eintauchen und Schauspieler*innen, verkleidet als historische Bremer Berühmtheiten, entführen dich in die Vergangenheit.

Wenn du der Nagelroute weiter durch die schmale Gasse folgst, siehst du auf der rechten Seite mit der Hausnummer 5 das Hochzeitshaus. Im Mittelalter durften Paare, die vom Land nach Bremen kamen, im städtischen Dom nur heiraten, wenn sie in der Stadt einen Wohnsitz nachweisen konnten. Zu diesem Zweck gab es Hochzeitshäuser. Das grüne Fachwerkhaus knüpft an diese Tradition an und zählt mit insgesamt 43 Quadratmetern zu den „wohl kleinsten Hotels der Welt“.

Übrigens, auch wenn du nicht heiraten willst, kannst du das gemütliche Hochzeitshaus für bis zu 2 Personen buchen. Auf drei kleinen Etagen mit einem eigenen Whirlpool und Himmelbett unter dem Dach kannst du hier entspannen.

Folge weiter der schmalen Gasse, und biege links in die Straße „Schnoor“ ein. Folge der Markierung, bis du auf einen kleinen Platz gelangst, während du weiter zuhörst.

Schau dich in Ruhe um, und lass das malerische Ambiente auf dich wirken. Diese Straße hat dem kleinsten Stadtviertel Bremens seinen Namen gegeben. Doch was soll „Schnnor“ eigentlich bedeuten? Sieh dir einmal genau die Häuser an. Erinnert dich die Aufreihung an etwas? Schnoor ist niederdeutsch und bedeutet „Schnur“. Denn hier sind die kleinen und liebevoll restaurierten Häuser aus dem 15. und 16. Jahrhundert wie Perlen auf einer Schnur dicht aneinandergereiht. Sie folgen dem Verlauf des ehemaligen Weser-Nebenarms Balge.

Du befindest dich jetzt auf einem kleinen Platz. Der Stavendamm wurde benannt nach den "Staven", mittelalterlichen Badestuben. Insbesondere der Brunnen in der Mitte erinnert an die Badehäuser. Jedoch wurde sich hier nicht nur gewaschen, Männer und Frauen nutzen sie wohl auch als Stätte des „sittenlosen Treibens“.

Geh nun vorbei am Hartke Haus weiter bis zur nächsten Straße. Bleib hier zunächst stehen. Die beste Aussicht hast du auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Wenn du die Straße überquerst, achte auf den Verkehr.

In der Kolpingstraße auf der rechten Seite siehst du einen relativ neuen orangefarbenen Gebäudekomplex: das Birgittenkloster mit Gästehaus, Klausurbereich und Kapelle. Es wurde zwischen 2001 und 2002 als erster Klosterneubau in Bremen seit dem Mittelalter errichtet und besteht aus drei miteinander verkoppelten Baukörpern.

Folge der Route nun entlang der Straße „Lange Wieren“ und bleib bei der Kirche zu deiner Linken stehen.

Vor dir entdeckst du die von den Franziskanern erbaute St. Johann-Kirche aus dem 14. Jahrhundert. Es ist die einzige katholische Kirche in Bremens Zentrum und zu ihr gehört auch eine Privatschule. Traditionell ist Bremen jedoch protestantisch geprägt. Beachte die schlichte Gestaltung und die zwei Ecktürme der Kirche, die statt eines auffallenden Kirchturms emporragen. Ursprünglich wurde das Gotteshaus als Klosterkirche des Franziskanerordens genutzt. Nach wechselnden Verwendungen dient sie seit 1823 wieder als katholische Kirche. Wenn du Zeit findest, das Innere der gotischen Hallenkirche zu besichtigen, wirst du auch dort eine neuzeitliche und schlichte Gestaltung vorfinden.

Du verlässt jetzt das Schnoorviertel. Dafür kannst du der Markierung folgen und die Treppe benutzen. Wenn du die Treppe lieber vermeiden möchtest, gibt es eine Alternative. Entlang dieser Strecke befindet sich außerdem auch, das Mahnmal für die Opfer der Novemberpogrome 1938. Lauf dafür die Straße „Lange Wieren“ wieder zurück, biege dann „Am Landherrnamt“ links ab. An der Kreuzung zur Dechanatstraße findest du das Mahnmal. Anschließend kommst du links zurück zur Nagelroute.

Du erreichst dann den Straßenbahnknotenpunkt „Domsheide“. Bitte überquere vorsichtig Straße und Schienen. Achte dabei auf den Verkehr. Folge der Route in Richtung des Schnellrestaurants. Sobald du um die Ecke biegst, siehst du den Dom. Überquere umsichtig die Straßenbahnschienen.

Wenn du den Dom erreicht hast, suche dir bitte einen geeigneten Ort vor den Domtreppen. Achte auch hier bitte auf den Radverkehr.

© WFB / Carina Tank

Station 12: Standort

Du befindest dich vor dem Dom.

Audio Länge: 04:54 min

Station 12: Der St. Petri Dom

Du befindest dich vor dem Dom.

1.200 Jahre Geschichte stecken in dem prächtigen St. Petri Dom vor dir. Hier – auf der natürlichen und höchsten Erhebung eines Dünenzuges, etwa zehn Meter über „Normal Null“ – liegt der Gründungsort des Bistums Bremen.

Schau dir nun die Figuren an der Domfront an: In der Mitte findest du Kaiser Karl den Großen, der ein Modell des Doms hält. Rechts von ihm siehst du den Namensgeber und Patron des Doms - den heiligen Apostel St. Petrus. Er hält den Schlüssel zum Himmelreich. Dieser ist übrigens auch Hauptbestandteil des Wappens Bremens.

So wie der Dom jetzt vor dir aufragt, sah er nicht immer aus. Im Jahre 789 wurde hier eine hölzerne Kirche errichtet, die 805 durch ein steinernes Gebäude ersetzt wurde. Nach mehrfacher Zerstörung sowie Wiederaufbau entstand im 11. Jahrhundert ein romanischer Dom in der Form einer dreischiffigen Pfeilerbasilika mit zwei Krypten. Damit war die Grundstruktur des heutigen Baus geschaffen.

Schau nun einmal an den mächtigen, 98 Meter hohen Türmen hinauf. Gegen einen kleinen Eintritt kannst du die 265 Stufen des Südturms übrigens auch erklimmen. Die Zweiturmfront wurde erst im 13. Jahrhundert errichtet. Damit hatte der Dom seine frühgotische Prägung erhalten. Um 1500 wurde der Dom schließlich zu einer spätgotischen Kirche mit filigranem Netzgewölbe umgebaut.

Aber wie wurde der Dom evangelisch? Die erste reformatorische Predigt wurde 1522 in Bremen gehalten. Bereits drei Jahre später waren katholische Messen in Bremen verboten.

1648, nach dem 30-jährigen Krieg annektierte das protestantische Schweden das Erzbistum Bremen, und so wurden der Dom und die einstige Domimmunität schwedisch, später hannoveranisch. Erst 1803 fiel das Domgebiet wieder der Stadt Bremen zu.

Nahezu das gesamte 19. Jahrhundert verwahrloste der Dom. 1638 war der Südturm zusammengebrochen. Für ungefähr 250 Jahre verfügte der Dom deshalb über nur einen Turm. Erst ab 1888 begann eine umfangreiche, sowohl verschönernde wie historisch verfälschende Restaurierung nach Ideen des Dombaumeisters Max Salzmann. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Dom kaum von Bomben getroffen und war bereits 1950 wiederhergestellt.

Als in den 1970er Jahren eigentlich nur eine Fußbodenheizung eingebaut werden sollte, wurden zahlreiche Erzbischofsgräber freigelegt und weitere bedeutsame Entdeckungen gemacht. Das Dom-Museum zeigt die restaurierten Funde wie Altargerät, geistliche Schriften, Steinskulpturen, Textilien und Wandmalereien.

Bestimmt hast du schonmal von Knigge Regeln gehört. Diese gehen auf den Schriftsteller Freiherr von Knigge zurück, der vor allem durch das Buch "Über den Umgang mit Menschen" bekannt wurde. Im Inneren des Kirchenschiffes findet sich seine letzte Ruhestätte.

In einem Nebengebäude des Bremer Doms befindet sich außerdem der Bleikeller, in dem du acht mumifizierte Leichname und Relikte aus dem Kreuzgang des Doms näher betrachten kannst. Den Bleikeller erreichst du über den so genannten Bibelgarten, einen bepflanzten Innenhof an der rechten Seite des Doms. Auch hier lohnt sich ein Besuch, besonders wenn du dich für Pflanzen interessierst. Wenn du eine Pause einlegen willst, findest du hier auch ein kleines Café.

Wenn du noch nicht genug vom Dom und Bleikeller hast oder einen Turmaufstieg machen willst, kannst du auch hier an einer Führung teilnehmen. Oder du besuchst eines der Konzerte, die regelmäßig im Dom stattfinden. Kostenlos kannst du dort Orgel-, Kammer- oder Chormusik genießen.

Links vom Dom ist das Reiterdenkmal des heute kritisch zu betrachtenden Reichskanzlers Otto von Bismarck kaum zu übersehen: Es handelt sich um eine Arbeit des bekannten Bildhauers Adolf von Hildebrand. Bismarck wurde bereits im Jahr der Reichsgründung 1871 zum Bremer Ehrenbürger gekürt und ist hier in reitender Pose verewigt. Diese Darstellung stellt eine Ausnahme dar. Denn Reiterstandbilder waren von alters her den Herrschern vorbehalten.

Folge nun bitte weiter der Markierung. Geh entlang den Arkaden des Rathauses und biege hinter dem Rathaus rechts ab. Dann gehst du auf ein sehr bekanntes Denkmal zu und erreichst die letzte Sehenswürdigkeit, über die wir dir gern noch etwas erzählen. Vielleicht siehst du sie nicht auf den ersten Blick, weil sich hier oft eine kleine Menschenmenge ansammelt.

© WFB / Carina Tank

Station 13: Standort

Du befindest dich zwischen Rathaus und Unser Lieben Frauen Kirche und blickst auf die Statue der Bremer Stadtmusikanten.

Audio Länge: 04:21 min

Station 13: Die Bremer Stadtmusikanten

Du befindest dich zwischen Rathaus und Unser Lieben Frauen Kirche und blickst auf die Statue der Bremer Stadtmusikanten.

Dieses Bremer Wahrzeichen ist ein beliebtes Fotomotiv für Tourist*innen: Die BremerStadtmusikanten – das Märchen hat Bremen auf der ganzen Welt bekannt gemacht. Nimm dir einen Moment Zeit, und betrachte die Bronzeplastik des Bildhauers Gerhard Marcks aus dem Jahre 1951. Marcks suchte den Platz an der Westseite des Rathauses damals eigens dafür aus. Nachdem die Statue probehalber aufgestellt wurde, kam es zu Protesten, da die Bremer*innen sie als zu modern und abstrakt empfanden. Bis das Kunstwerk 1953 endgültig aufgestellt wurde, legte sich jedoch der Widerspruch.

Heute ist dieses Denkmal der Bremer Stadtmusikanten die bekannteste aller Darstellungen. Marcks gehört zu den wichtigsten deutschen Bildhauern des 20. Jahrhunderts. Bremen hat ihm übrigens schon zu seinen Lebzeiten, 1971, ein Museum gewidmet, das Gerhard-Marcks-Haus.

Das Märchen der Stadtmusikanten kursierte bereits im zwölften Jahrhundert. Aufgeschrieben wurde es aber von den Brüdern Grimm in den Kinder- und Hausmärchen und 1819 veröffentlicht:

„...wir gehen nach Bremen, etwas Besseres als den Tod findest du überall“ – sprach der Esel zum Hahn und schlug vor, Stadtmusikant in Bremen zu werden.

Aufgrund ihres Alters sind die vier Tiere, Esel, Hund, Katze und Hahn, ihren Besitzern nicht mehr nützlich. Deshalb sollen sie getötet werden. Doch sie können entkommen und treffen zufällig aufeinander. Gemeinsam beschließen sie, in Bremen Stadtmusikanten zu werden. So brechen die Tiere gemeinsam in die Hansestadt auf. Auf dem Weg müssen sie haltmachen und im Wald übernachten. Dort entdecken die vier ein Räuberhaus und vertreiben die Räuber mit List und lautem Geschrei. Da den Bremer Stadtmusikanten das Haus so gut gefällt, wollen sie nicht wieder hinaus und verbringen darin zufrieden ihre Tage. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute…

Doch was soll uns das Märchen vermitteln? Für uns liegt der Kern der Geschichte darin, dass sich die Schwachen zusammen gegen die Starken durchsetzen: Gemeinsam sind sie stark!

Auch einen historischen Hintergrund gibt es. Im 13. Jahrhundert erlaubte Bremen Kaufleuten, in die Stadt zu kommen. Damit kamen auch Gaukler und Musikanten. Der Rat der Stadt genehmigte ihnen, bei Festen zu spielen. Und eben diese „Stadtmusikanten“ nahmen immer wieder fahrende Künstler*innen auf – wie auch im Märchen.

Jetzt hast du eine Chance auf das große Glück! Denn wenn du mit beiden Händen die Vorderläufe des Esels umfasst, darfst du dir etwas wünschen. Aber Achtung! Nimmst du nur eine Hand, dann gibt ein Esel dem anderen die Hand, wie man in Bremen sagt. Damit dein Wunsch in Erfüllung geht, darfst du ihn aber auf keinen Fall verraten. Für eine Extraportion Glück kannst du übrigens auch das Maul des Esels streicheln.

Wenn du jetzt noch nicht genug hast, kannst du nach weiteren Figuren der Stadtmusikanten suchen. Die gibt es nämlich überall in Bremen.

Nun sind wir am Ende unserer Audioguide-Tour auf der historischen Route durch die Bremer Altstadt angekommen.

Wir bedanken uns ganz herzlich für dein Interesse und hoffen, dass es dir gefallen hat.

Weiterhin wünschen wir dir noch einen schönen Aufenthalt in unserer Stadt. Denn es gibt noch so viel mehr zu entdecken: LauschOrte in der ganzen Stadt, fremde Welten in der botanika, spannende Rundgänge mit dem Nachtwächter, Kaffeeseminare, Führungen durchs Weserstadion, maritime Schifffahrten, Kunst im öffentlichen Raum, zahlreiche Museen und vieles mehr.

Du hast noch nicht genug? Dann empfehlen wir dir unseren zweistündigen Stadtrundgang durch die historische Innenstadt. Möglicherweise wäre auch eine Fahrt mit dem Stadtmusikantenexpress, unsere Rathausführung, die Ratskellerführung oder die Raumfahrtführung etwas für dich? Informier dich gern bei uns in der Bremen-Information, auf bremen.de, bei Dein Bremen Guide oder telefonisch unter 0421 30 800 10.

Den Hörspaziergang für Erwachsene findest du auch bei "Dein Bremen Guide" inklusive Route und Entfernungsangaben.

© WFB

Die Audioguide-Dateien könnt ihr euch auch als komplette .zip-Datei herunterladen. Die mp3-Dateien könnt ihr nach dem Entpacken auf eurem Smartphone usw. anhören.

Zu unserem Audioguide kannst du zusätzlich das passende Faltblatt "Audioguide-Tour" mit Stadtplan als pdf-Datei erhalten. Eine gedruckte Version bekommst du in der Bremen Information in der Böttcherstraße.